テレワークの普及とDX推進に伴い、企業のSaaS利用は急速に拡大しています。freeeの2025年調査によると、企業の61%が有償SaaSを利用し、その半数が6個以上のSaaSを導入している実態が明らかになりました。しかし、多数のSaaSを導入する中で、管理工数の増加、セキュリティリスク、コスト増大などの課題に直面する企業が増えています。本記事では、これらの課題を解決するSaaS一元管理の手法から、最新のツール比較、導入ポイントまで徹底解説します。

1. はじめに:増加するSaaS導入と管理の課題

1-1. SaaS利用の現状と拡大するニーズ

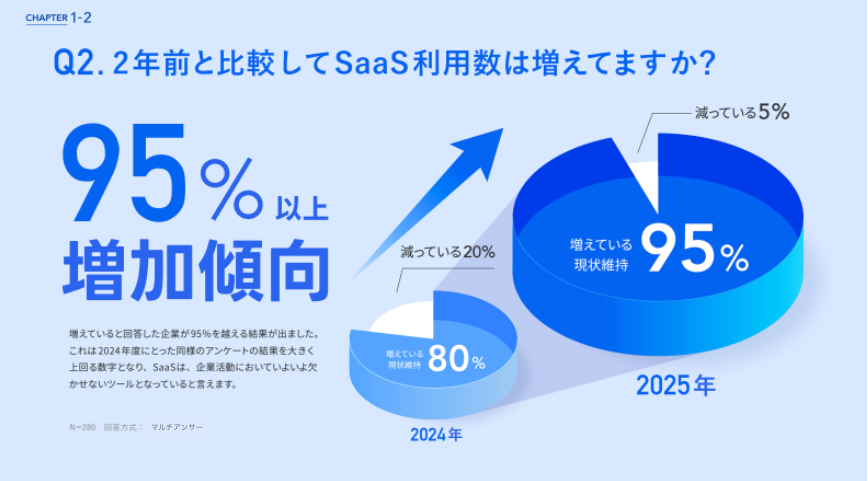

2025年現在、企業のSaaS利用は爆発的に増加しています。freee株式会社が発表した「情シスのSaaS利用実態レポート2025年版」によれば、有償のSaaSを利用している企業は61%に達し、その半数が6個以上のSaaSを導入しています。さらに注目すべきは、SaaSの利用数が2年前と比較して「増加している・現状維持」と回答した企業が95%に上り、2024年の調査結果(80%)を大きく上回っている点です。これはSaaSが企業活動において不可欠なツールとなっていることを示しています。

特に、テレワークの普及は企業のSaaS導入を加速させました。場所に縛られない働き方が標準となる中、インターネット接続さえあれば利用できるSaaSの便利さが高く評価されています。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環として、業務効率化を目指す企業が多様なSaaSを導入する傾向にあります。

部門ごとに見ると、経営層ではビジネスインテリジェンスツール、営業部門ではCRM(顧客関係管理)、マーケティング部門ではMAツール(マーケティングオートメーション)、人事部門では採用管理や勤怠管理、経理部門では会計ソフトなど、各部門が独自にSaaSを導入するケースが増えています。

1-2. SaaS乱立による企業の課題

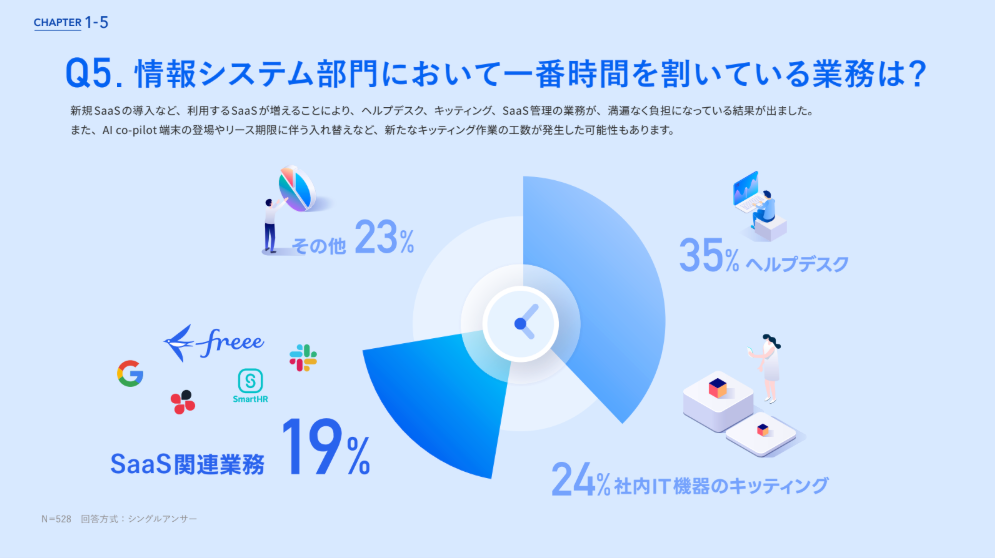

SaaSの導入が加速する一方で、多くの企業が管理面での課題を抱えています。freeeの調査によれば、情報システム部門では業務時間の約2割をSaaS関連業務に費やしており、その管理が大きな負担となっていることが明らかになっています。

特に深刻な課題として以下の4点が挙げられます:

1. アカウント管理の複雑化:社員の入退社や異動に伴い、各SaaSのアカウント発行・削除・権限変更が煩雑になっています。SaaSごとに異なる管理画面や手順に対応する必要があり、漏れやミスが発生するリスクも高まっています。

2. シャドーITとセキュリティリスク:情報システム部門の許可なく部門や個人が独自にSaaSを導入する「シャドーIT」が増加しています。これにより、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まり、企業全体のセキュリティガバナンスが弱体化しています。

3. コスト最適化の難しさ:複数部門での重複契約や退職者のアカウントが解約されないまま放置されるなど、無駄なコストが発生しています。SaaS関連支出の全体像を把握できていない企業も少なくありません。

4. 管理工数の増大:SaaSごとに異なる管理インターフェースや更新時期、支払い方法に対応する必要があり、管理工数が増大しています。特に「ひとり情シス」と呼ばれる少人数体制の企業では、日常業務だけで手一杯という実情があります。

1-3. SaaS管理の一元化の必要性

株式会社SHIFTの調査によると、SaaSの管理を情報システム部門で一元管理している企業は全体のわずか22%しかなく、多くの企業で管理体制が整備されていない実態が明らかになっています。この状況は企業に様々なリスクをもたらします。

特に近年注目されているのが「シャドーAI」という新たな課題です。Cybersecurity-info.comの調査によれば、52.8%もの従業員が会社の許可を得ずにAIツールを業務で使用していることが明らかになっています。これらのツールに機密情報を入力することで、企業の重要情報が外部に漏洩するリスクが高まっています。

また、経営層も情報セキュリティへの関心を高めており、freeeの調査では経営層の61%が情報セキュリティに対して「問題意識がある」と回答しています。シャドーITやシャドーAIの増加、セキュリティインシデントの増加、コスト管理の難しさなどを考えると、SaaS管理の一元化は今や企業のIT戦略における急務と言えるでしょう。

2. SaaS一元管理とは何か?

2-1. SaaS一元管理の定義と目的

SaaS一元管理とは、企業内で利用している複数のSaaS(Software as a Service)サービスの契約情報、アカウント情報、利用状況、コスト、セキュリティなどを統合的に管理する手法やシステムを指します。これにより、分散していたSaaS関連の情報や管理作業を集約し、効率化とリスク低減を図ることを目的としています。

SaaS一元管理の対象となる主な要素は以下の通りです:

- アカウント情報:ユーザー名、パスワード、アクセス権限など

- ライセンス情報:契約ライセンス数、利用中のライセンス数、未使用ライセンスなど

- 利用状況:各SaaSの利用頻度、アクティブユーザー、使用機能など

- 契約情報:契約期間、更新日、料金プラン、支払方法など

- コスト情報:月額/年額費用、部門別コスト配分、コスト推移など

- セキュリティ設定:アクセス制御、多要素認証の状況、データ共有設定など

SaaS一元管理を実現するためには、専用のSaaS管理ツールを導入するケースが多いですが、既存のITSMツール(IT Service Management)やIDaaS(ID as a Service)と連携させる方法もあります。

2-2. SaaSとSaaS管理ツールの違い

SaaSとSaaS管理ツールは混同されがちですが、明確な違いがあります:

| 項目 | SaaS(Software as a Service) | SaaS管理ツール |

|---|---|---|

| 定義 | クラウド上で提供されるソフトウェアサービス | 複数のSaaSを統合的に管理するためのクラウドサービス |

| 目的 | 特定の業務機能を提供(例:CRM、会計、人事管理など) | SaaS全体の管理効率化、コスト最適化、セキュリティ強化 |

| 対象 | 個別の課題解決や業務効率化 | 企業のSaaS利用を可視化・管理 |

| 料金体系 | 月額/年額制の料金体系が一般的 | SaaS管理に特化した専用のソリューション |

近年では「SaaS for SaaS」と呼ばれる、SaaSを管理するためのSaaSの市場が急速に拡大しています。SaaSの普及が進んだことで、SaaS管理の専門ツールの需要も高まっているのです。Strategic ITの調査によれば、2025年現在、SaaS for SaaS市場は数百億ドル規模に達していると推定されています。

2-3. なぜ今SaaS一元管理が必要なのか

SaaS一元管理がこれほど注目されている理由はいくつかあります:

1. SaaS利用の爆発的増加:企業が導入するSaaS数は年々増加しており、2025年には中堅企業で平均20〜30種類のSaaSを利用するようになっています。この増加に伴い、従来の管理手法では追いつかなくなっています。

2. セキュリティリスクの高まり:シャドーITやシャドーAIの増加により、企業データが管理外のサービスに流出するリスクが高まっています。特にAIツールの場合、入力データが学習に使用される可能性があり、機密情報の漏洩リスクが懸念されています。

3. コスト管理の複雑化:SaaS導入が各部門に分散すると、全体のコスト把握が困難になります。未使用アカウントや重複契約による無駄な支出も増加傾向にあります。

4. 経営層の関心の高まり:freee調査によれば、経営層の61%が情報セキュリティに対して問題意識を持っています。セキュリティインシデントが企業の信用に直結する現代において、適切なSaaS管理は経営課題としても認識されています。

5. コンプライアンス要件の厳格化:個人情報保護法やGDPRなどのデータプライバシー規制が厳格化する中、企業データがどのSaaSで処理されているかを把握することは法令遵守の観点からも重要になっています。

これらの理由から、SaaS一元管理は単なるIT部門の業務効率化だけでなく、企業のリスク管理、コスト最適化、コンプライアンス強化に直結する戦略的な取り組みとなっています。

3. SaaS一元管理のメリット

3-1. アカウント管理の効率化

SaaS一元管理の最も顕著なメリットの一つが、アカウント管理の効率化です。複数のSaaSを個別に管理していた状態から一元管理に移行することで、以下のような効果が期待できます:

入退社・異動時のプロセス改善

従来は入退社や異動のたびに各SaaSで個別にアカウント発行・削除や権限変更を行う必要がありました。しかし、一元管理ツールを導入することで、これらの作業を一括で実行できるようになります。例えば、人事システムと連携することで、人事異動情報に基づいて自動的にSaaSアカウントの権限変更が行われるなど、大幅な効率化が可能になります。

権限管理の最適化

SaaS一元管理ツールを利用すれば、「最小権限の原則」に基づいた適切なアクセス権限の付与が容易になります。これにより、業務に必要な最小限のアクセス権限のみを従業員に付与することができ、セキュリティリスクを低減できます。また、部署や役職に応じた権限テンプレートを作成し、統一的な権限管理が可能になります。

自動化による工数削減

SaaS管理ツールの多くは、アカウント管理の自動化機能を備えています。これにより、以下のような定型作業が自動化され、IT部門の負荷が大幅に軽減されます:

- 入社者へのアカウント一括発行

- 退職者のアカウント一括無効化

- 部署異動に伴う権限変更

- アカウント情報の定期的な棚卸し

freeeの調査によれば、SaaS管理システムを導入した企業の91%が「効果があった」と回答しており、特に工数削減効果を実感している企業が多いことがわかっています。

3-2. コスト削減と無駄の可視化

SaaS一元管理のもう一つの重要なメリットは、SaaS関連のコスト削減と無駄の可視化です。

未使用アカウントの検出

退職者のアカウントがそのまま残っていたり、発行したものの実際には使われていないアカウントが放置されたりすることは珍しくありません。SaaS管理ツールを利用すれば、こうした未使用アカウントを簡単に特定でき、不要なライセンス料の支払いを避けることができます。多くの企業では、この対策だけでSaaS関連コストの10〜30%の削減に成功しています。

利用状況に応じたプラン見直し

SaaS管理ツールは各サービスの利用頻度や利用パターンを可視化します。これにより、過剰なプランを契約しているケースや、逆に上位プランへの移行が効果的なケースを特定できます。実際の使用量に合わせた契約の最適化により、コストパフォーマンスを高めることが可能です。

重複契約の排除

部門ごとに独自にSaaSを導入する「サイロ化」が進むと、類似機能を持つ複数のサービスを別々に契約するケースが生じます。SaaS管理ツールを導入すれば、こうした重複契約を把握し、統合することで大幅なコスト削減が可能になります。例えば、複数の部署で異なるオンライン会議ツールを導入していた場合、一つのサービスに統合することでボリュームディスカウントを受けられる可能性もあります。

コスト削減効果の計算例

削減額 = 未使用アカウント削減額 + プラン最適化削減額 + 重複契約統合削減額

例:年間150万円 = 60万円 + 40万円 + 50万円

Business Research Insightsの調査によれば、効果的なSaaS管理により平均で17〜23%のコスト削減が実現できると報告されています。また、SaaS管理ツールのROI(投資対効果)は通常6〜12ヶ月以内に達成されるとされています。

3-3. セキュリティリスクの低減

SaaS一元管理の重要なメリットとして、企業のセキュリティ体制強化が挙げられます。

アクセス管理の強化

不要なアカウントや過剰な権限は、セキュリティ上の脆弱性となります。SaaS管理ツールを活用することで、必要最小限のアクセス権限を適切に管理し、不正アクセスのリスクを低減できます。また、多要素認証の一括適用や定期的なパスワード変更の強制など、セキュリティポリシーの統一的な適用も容易になります。

シャドーIT対策

情報システム部門の管理外で導入されたSaaSは「シャドーIT」と呼ばれ、セキュリティ上の大きなリスクとなります。SaaS管理ツールの多くは、ネットワークトラフィックの分析などを通じて未承認のSaaSを検出する機能を備えており、シャドーITの把握と管理が可能になります。Cybersecurity-info.comの調査によれば、従業員の約半数が未承認のクラウドサービスを業務で使用しており、この状況を把握することは急務といえます。

退職者アカウントの管理

退職者のアカウントが適切に無効化されないと、情報漏洩のリスクが高まります。SaaS管理ツールを導入すれば、退職者のアカウント一括無効化や定期的なアカウント監査が容易になり、このリスクを大幅に低減できます。

freeeの調査では、SaaS管理ツールを導入した企業の多くが「シャドーITの検知」や「権限の適正付与」などセキュリティ面での効果を実感していると報告されています。また、セキュリティインシデントの防止による間接的なコスト削減効果も大きいと言えるでしょう。

3-4. 契約管理の一元化

SaaS一元管理の四つ目のメリットは、複雑なSaaS契約を一元的に管理できるようになることです。

契約更新の可視化

多くのSaaSは自動更新契約となっているため、更新時期を見逃すと不要なサービスにも費用が発生し続けます。SaaS管理ツールを導入することで、各サービスの契約期間や更新日を一覧で把握できるようになり、適切なタイミングでの契約見直しが可能になります。多くのツールでは更新日が近づくと自動的にアラートを発する機能も備えており、契約管理の漏れを防止できます。

ベンダー管理の効率化

複数のSaaSベンダーとの窓口を一元化することで、交渉や問い合わせの効率が高まります。また、利用実績データに基づいた交渉が可能になるため、より有利な条件での契約更新や価格交渉ができるようになります。特に企業規模が大きい場合、この効果は顕著です。

ライセンス管理の最適化

各SaaSの契約ライセンス数と実際の利用状況を可視化することで、適正なライセンス数を維持できるようになります。多すぎるライセンスは無駄なコストを生み、少なすぎるライセンスは業務効率の低下やライセンス違反のリスクを招きます。SaaS管理ツールを活用することで、常に適正なライセンス数を維持できるようになります。

これらの契約管理の一元化により、SaaS支出の最適化と予算管理の精度向上が実現します。特に多数のSaaSを利用する企業では、この効果は非常に大きいと言えるでしょう。

4. SaaS一元管理のデメリットと対策

4-1. 導入コストと初期設定の課題

SaaS一元管理にはさまざまなメリットがある一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。まずは導入コストと初期設定に関する課題について考えてみましょう。

投資対効果の検討

SaaS管理ツールの導入には、ツール自体のライセンス費用だけでなく、導入プロジェクトの人件費やコンサルティング費用なども含めた投資が必要です。特に中小企業では、この初期投資がハードルとなる場合があります。SaaS管理ツールの価格は企業規模やユーザー数によって異なりますが、一般的に従業員50名以下の小規模企業では月額1〜5万円、それ以上の企業では月額5〜20万円程度が相場となっています。

対策のアプローチ

- ROI(投資対効果)の詳細な分析を事前に行い、導入効果を定量化する

- 段階的な導入計画を立て、初期費用を分散させる

- 自社のニーズに合った必要最小限の機能を持つツールを選択する

- 無料トライアルを活用して効果を検証してから本格導入を決める

初期設定の労力

SaaS管理ツールを導入する際には、既存のSaaSの棚卸しや、アカウント情報の登録など、かなりの初期設定作業が必要になります。特に多数のSaaSを利用している企業では、この作業は大きな負担となります。

効果的な対策方法

- 優先度の高いSaaSから段階的に登録作業を進める

- 自動検出機能を持つツールを選択し、初期設定の負担を軽減する

- 外部のコンサルタントやベンダーの導入支援サービスを活用する

- 各部門の担当者と協力して分担作業を行う

初期設定には一定の工数がかかりますが、多くの場合、長期的に見れば管理工数の削減効果がこれを上回ります。IT-trendの調査によれば、SaaS管理ツールの導入企業の多くが「初期設定の負担はあるが、長期的には大きなメリットがある」と回答しています。

4-2. 一元管理ツールへの依存リスク

SaaS管理ツール自体への依存度が高まることで生じるリスクも考慮する必要があります。

ツール障害による影響

SaaS管理ツール自体が障害を起こした場合、企業のSaaS全体の管理に支障が出る可能性があります。特に一元管理されたシングルサインオン(SSO)機能を利用している場合、認証サービスの障害は複数のSaaSへのアクセス不能を意味し、業務全体に大きな影響を与えかねません。

この課題に対する対策としては、以下のアプローチが有効です:

- 障害時の対応手順を事前に策定しておく

- 重要なSaaSに対しては、緊急時の直接アクセス手段も確保しておく

- SLAの内容や可用性の実績を確認した上でツールを選定する

ベンダーロックインの懸念

特定のSaaS管理ツールに深く依存すると、将来的にベンダーロックインのリスクが生じます。ツールの価格上昇や機能低下、サポート品質の低下などが起きた場合でも、別のツールへの乗り換えが困難になる可能性があります。

ベンダーロックイン回避策

- データエクスポート機能が充実したツールを選択する

- 標準的なAPIやインターフェースを持つツールを優先する

- 契約時にデータポータビリティについて確認しておく

- 定期的にデータのバックアップやエクスポートを行う

特定のベンダーへの過度な依存を避けるためには、初期段階からベンダーロックインのリスクを意識したツール選定と運用計画が重要になります。

4-3. 運用体制構築の課題

SaaS管理ツールを導入しても、適切な運用体制がなければ十分な効果を得られません。運用体制構築における課題と対策について検討しましょう。

担当者・責任者の明確化

SaaS管理の責任者や担当者が明確に定められていないと、ツールは導入したものの適切に運用されないという事態に陥りがちです。特に「ひとり情シス」のような少人数体制の企業では、この問題が顕著になります。

この課題に対する対策としては、以下のアプローチが有効です:

- SaaS管理の責任者と担当者を明確に定め、役割分担を文書化する

- 担当者不在時のバックアップ体制も確立しておく

- 必要に応じて外部のマネージドサービスの活用を検討する

- 部門ごとにSaaS管理の窓口担当者を設置し、連携体制を構築する

ルールとポリシーの整備

SaaS導入・管理・運用に関する明確なルールやポリシーがなければ、シャドーITの発生を防げません。また、アカウント発行基準や権限付与ポリシーなどが整備されていないと、セキュリティリスクも高まります。

効果的なルール策定のポイント

- SaaS導入申請のワークフローを明確に定める

- アカウント管理ポリシーを策定し、社内に周知する

- 定期的な監査と見直しの仕組みを確立する

- 従業員向けのSaaS利用ガイドラインを作成する

ジョーシス株式会社のレポートによれば、「運用体制が整っていない」がSaaS管理ツール導入後の課題として最も多く挙げられています。ツール導入と並行して、適切な運用体制の構築が不可欠と言えるでしょう。

5. SaaS管理ツールの主な機能

5-1. アカウント一元管理機能

SaaS管理ツールの最も基本的かつ重要な機能が、アカウント一元管理機能です。この機能は以下のような要素から構成されています:

ID・アカウント管理

企業内の全従業員のSaaSアカウント情報を一元的に管理する機能です。各SaaSに対するユーザーIDやメールアドレス、所属部署、役職などの情報を統合的に把握できます。多くのツールでは人事データベースやActive Directoryとの連携機能を備えており、基本情報を自動的に同期することが可能です。

この機能により、「誰がどのSaaSにアクセスできるのか」を一目で把握できるようになります。また、退職者や異動者のアカウント状況も簡単に確認でき、未処理のアカウントを素早く特定できます。

権限設定とアクセス制御

各SaaSに対する詳細な権限設定とアクセス制御を一元的に行う機能です。役職や部署ごとに適切な権限テンプレートを作成し、一貫性のある権限付与が可能になります。また、特定のSaaSへのアクセス制限や条件付きアクセス(特定のネットワークからのみアクセス可能など)の設定も一元的に行えます。

「最小権限の原則」に基づいた適切なアクセス制御により、内部不正やデータ漏洩のリスクを低減できます。また、監査時にも権限設定の一貫性を証明しやすくなります。

プロビジョニング/デプロビジョニング

入社、退職、異動などの際のアカウント発行(プロビジョニング)や削除・無効化(デプロビジョニング)を自動化する機能です。特に優れたツールでは、人事システムと連携し、人事情報の変更を検知して自動的にアカウント情報を更新する機能を備えています。

自動化による効果例

- 新入社員の入社情報が人事システムに登録されると、必要なSaaSのアカウントが自動的に作成される

- 適切な初期権限が自動付与される

- 退職情報が登録されると、すべてのSaaSアカウントが自動的に無効化または削除される

これにより、アカウント管理の人的ミスを防ぎ、セキュリティリスクを低減しながら管理工数も大幅に削減できます。特に入退社の多い企業や大規模な組織改編を行う企業にとって、この機能は非常に価値があります。

5-2. コスト可視化・分析機能

SaaS管理ツールの重要な機能の一つが、SaaS関連コストの可視化と分析です。

費用管理ダッシュボード

企業全体のSaaS支出を一目で把握できるダッシュボード機能です。総額だけでなく、部門別、カテゴリ別、ユーザー当たりのコストなど、さまざまな切り口での分析が可能です。また、月次や年次での推移グラフも表示され、コストの増減傾向を把握できます。

このダッシュボードにより、「どのSaaSに最もコストがかかっているのか」「どの部門のSaaS支出が増加しているのか」などを容易に特定でき、費用対効果の低いサービスに対して適切な対策を講じることができます。

利用分析と最適化提案

各SaaSの利用状況を分析し、コスト最適化のための提案を行う機能です。例えば、「このSaaSでは契約ライセンス数の30%が未使用」「このSaaSは上位プランを契約しているが、高度な機能をほとんど使っていない」といった分析結果を提示します。

高度なツールでは、AIを活用した分析により、「このプランに変更すれば年間〇〇万円の節約になる」「これらのSaaSの機能は重複しているため、統合すれば月額〇〇円削減できる」といった具体的な最適化提案も行います。

予算管理と予測

SaaS関連の予算管理や将来のコスト予測を支援する機能です。過去の利用傾向をもとに将来のコスト予測を行い、予算計画の策定を支援します。また、予算上限を設定し、支出がそれを超える場合にアラートを発する機能も備わっています。

これにより、SaaS支出の急増を防ぎ、計画的な予算管理が可能になります。特にスタートアップや成長企業など、SaaS利用が急速に拡大する企業にとって、この機能は財務管理の重要なツールとなります。

5-3. セキュリティ対策機能

SaaS管理ツールのセキュリティ対策機能は、企業のリスク管理において重要な役割を果たします。

脆弱性管理

連携しているSaaSのセキュリティ状態を監視し、脆弱性やリスクを検出する機能です。多くのツールでは、各SaaSのセキュリティ設定を自動チェックし、ベストプラクティスに準拠していない設定を特定します。例えば、「多要素認証が無効になっている」「パスワードポリシーが脆弱」「機密データへのアクセス権限が過剰」などの問題を検出します。

また、SaaSのセキュリティ認証(SOC 2、ISO 27001など)の有無や期限も管理でき、企業全体のセキュリティ統制に役立ちます。

シャドーIT検知

企業ネットワーク内で使用されている未承認のSaaSを検出する機能です。プロキシログやファイアウォールログ、エンドポイントの監視などを通じて、社員が独自に導入したSaaSを特定します。

検出されたシャドーITは、リスク評価を行った上で、正式な管理下に置くか、使用を禁止するかを判断できます。2025年のセキュリティトレンドとして特に注目される「シャドーAI」の検出にも対応する製品も登場しています。

アクセスモニタリング

各SaaSへのアクセス状況をリアルタイムで監視する機能です。通常と異なるアクセスパターン(例:海外からの不審なログイン、深夜の大量データダウンロードなど)を検知し、アラートを発します。高度なツールでは、AIを活用した異常検知機能を備え、高精度で不審なアクティビティを検出します。

また、アクセスログの一元的な収集と保存も行うため、インシデント発生時の調査や監査対応にも役立ちます。

これらのセキュリティ機能により、複数のSaaSにまたがるセキュリティリスクを包括的に管理できるようになります。Cybersecurity-info.comの調査によれば、適切なSaaS管理ツールの導入によりセキュリティインシデントを最大70%削減できるケースもあるとされています。

5-4. 契約更新管理機能

SaaS管理ツールの契約更新管理機能は、SaaS契約の適切な管理と最適化を支援します。

更新アラート

各SaaSの契約更新日が近づくと自動的に通知を行う機能です。一般的に1ヶ月前、2週間前、1週間前などの段階でアラートを発し、担当者が更新判断を行うための十分な時間を確保します。これにより、「気づいたら自動更新されていた」という事態を防ぎ、不要なサービスの契約継続を防止できます。

高度なツールでは、更新判断に役立つ利用状況データやコスト分析結果も同時に提示され、データに基づいた意思決定をサポートします。

契約内容管理

各SaaSの契約内容(契約期間、ライセンス数、料金プラン、支払い条件など)を一元的に管理する機能です。複数の契約情報を一覧で把握でき、適正なライセンス数の維持や支払いスケジュールの管理が容易になります。

また、契約書や関連文書をデジタル保管し、必要に応じて素早く参照できるようにする機能も備わっています。これにより、監査時の対応や契約条件の確認が効率化されます。

ベンダー情報管理

SaaSベンダーの情報(担当者連絡先、サポート窓口、SLA内容など)を一元管理する機能です。これにより、問い合わせや交渉の際に必要な情報にすぐにアクセスでき、ベンダーとの効率的なコミュニケーションが可能になります。

高度なツールでは、ベンダーのパフォーマンス評価機能も備わっており、サービス品質やサポート対応の履歴を記録・評価できます。これにより、契約更新時の交渉材料としても活用できます。

契約更新管理機能の活用により、SaaS契約の適切な最適化と無駄な支出の削減が実現します。特に多くのSaaSを利用している企業では、この機能による財務的メリットは大きいと言えるでしょう。

5-5. シングルサインオン(SSO)連携

SaaS管理ツールの重要な機能の一つが、シングルサインオン(SSO)連携です。

SSO機能

1つのIDとパスワードで複数のSaaSにアクセスできるようにする機能です。従業員は個別のSaaSごとにIDとパスワードを記憶する必要がなく、一度の認証で全てのサービスにアクセスできるようになります。これにより、ユーザー体験が向上するとともに、パスワードの使い回しなどによるセキュリティリスクも低減します。

SSO実装の標準プロトコルとしては、SAML、OAuth、OpenID Connectなどが広く採用されており、主要なSaaS管理ツールはこれらに対応しています。2025年現在、企業で利用されている主要SaaSの90%以上がこれらのプロトコルをサポートしているため、高い互換性が期待できます。

IDaaS連携

ID as a Service(IDaaS)と呼ばれるID管理クラウドサービスとの連携機能です。IDaaSは、SSOだけでなく、多要素認証やID管理の高度な機能を提供します。SaaS管理ツールとIDaaSを連携させることで、より強固なセキュリティ体制を構築できます。

主要なIDaaS(Okta、Azure AD、OneLogin、GMOトラスト・ログインなど)との連携に対応するSaaS管理ツールが増えており、既存のIDaaS環境を活かしたSaaS管理が可能になっています。

認証強化

多要素認証(MFA)やリスクベース認証などの高度な認証機能を一元的に管理・適用する機能です。例えば、すべてのSaaSに対して一律にMFAを義務付けたり、機密データを扱うSaaSに対してのみ厳格な認証ポリシーを適用したりといった柔軟な設定が可能です。

この機能により、ID/パスワードの盗難によるアカウント不正利用のリスクを大幅に低減できます。2025年のサイバーセキュリティトレンドとして、認証の強化は最重要課題の一つとなっており、SaaS管理ツールを通じた統一的な認証ポリシーの適用は、企業のセキュリティ体制強化に大きく貢献します。

6. SaaS管理ツール選定の重要ポイント

6-1. 連携可能なSaaSの種類と数

SaaS管理ツールを選定する際の最も基本的なポイントは、自社で利用しているSaaSとの連携可能性です。

対応SaaS数

各SaaS管理ツールによって対応しているSaaSの種類や数は大きく異なります。2025年の調査によれば、主要な管理ツールの対応SaaS数は以下のような範囲となっています:

- 小規模ツール:50〜150種類程度

- 中規模ツール:200〜500種類程度

- 大規模ツール:1,000〜7,000種類程度

例えば、Adminai(マネーフォワードAdmina)は約240種類、ジョーシスは約220種類、デクセコは約2,000種類、GMOトラスト・ログインは約7,000種類のSaaSと連携可能とされています。

ただし、単純に連携可能なSaaS数だけでなく、自社で重要度の高いSaaSがカバーされているかどうかを確認することが重要です。

自社利用SaaSとの相性

自社で利用している主要SaaSが管理ツールと連携可能かどうかを事前に確認しましょう。特に業務の中核を担うSaaS(例:CRM、ERP、会計システムなど)との連携は必須です。また、業界特有の専門SaaSを利用している場合は、それらとの連携も確認が必要です。

ツール選定の際は、現在利用中のSaaSリストを作成し、各ツールの対応状況を確認するプロセスが重要になります。ベンダーのウェブサイトや問い合わせ窓口で確認できない場合は、無料トライアルを活用して実際に連携テストを行うことをお勧めします。

API連携の柔軟性

標準の連携機能で対応していないSaaSについても、API連携による統合が可能かどうかも重要なポイントです。柔軟なAPI連携機能を備えたツールであれば、独自開発のシステムや専門性の高いSaaSも管理対象に含めることができます。

また、WebhookやREST API、GraphQL APIなど、多様な連携方式に対応しているかどうかも確認すべきポイントです。将来的に新たなSaaSを導入する際にも、柔軟な連携が可能であれば安心です。

連携可能なSaaSの種類と数は、SaaS管理ツールの基本的な価値を決定する要素です。自社の現在の状況だけでなく、今後のSaaS導入計画も考慮に入れた選定が重要になります。

6-2. 管理画面のユーザビリティ

SaaS管理ツールを日常的に操作する担当者にとって、管理画面のユーザビリティは非常に重要な要素です。

ダッシュボードの見やすさ

SaaS管理ツールのダッシュボードは、重要な情報を一目で把握できるように設計されているかどうかを確認しましょう。特に以下のポイントが重要です:

- 重要指標(KPI)の視覚的な表示

- 直感的なナビゲーション構造

- データのドリルダウン機能(概要から詳細への遷移のしやすさ)

- モバイル対応(スマートフォンやタブレットでも閲覧可能か)

管理画面の複雑さは、ツールによって大きく異なります。IT専門知識を持たない部門管理者も使用する場合は、特にシンプルで直感的なインターフェースが求められます。

カスタマイズ性

自社のニーズに合わせて管理画面をカスタマイズできるかどうかも重要なポイントです。以下のようなカスタマイズ機能が役立ちます:

- ダッシュボードのウィジェット配置変更

- 部門や役割ごとのビュー設定

- レポート項目のカスタマイズ

- アラートや通知のしきい値設定

企業の規模や業種によって重視すべき情報は異なるため、柔軟なカスタマイズ機能があれば、より効率的な管理が可能になります。

レポート機能

必要な情報を必要な形式で抽出・レポート化できる機能は、特に管理者にとって重要です。以下のような機能が含まれるかどうかを確認しましょう:

- カスタムレポートの作成機能

- 定期レポートの自動生成・配信機能

- データのエクスポート機能(Excel、CSV、PDFなど)

- グラフや図表による視覚化オプション

経営層への報告や監査対応などの際に、適切なレポート機能があれば大幅な工数削減につながります。

SaaS管理ツールを選定する際は、実際にデモ画面を操作したり、無料トライアルを活用したりして、ユーザビリティを実感することが重要です。特に日常的に使用する担当者の意見を取り入れ、実際の業務フローに合った操作性を持つツールを選びましょう。

6-3. コスト管理機能の充実度

SaaS管理ツールの主要な目的の一つはコスト最適化です。そのため、コスト管理機能の充実度は選定の重要なポイントとなります。

費用分析の詳細度

SaaS関連費用をどの程度詳細に分析できるかを確認しましょう。特に以下のような分析が可能かどうかがポイントです:

- 部門別・チーム別のSaaS支出分析

- ユーザーあたりのコスト分析

- SaaSカテゴリ別(営業ツール、マーケティングツール、コラボレーションツールなど)の支出分析

- 時系列での支出推移分析

詳細な費用分析機能があれば、コスト増加の原因特定や部門間のコスト比較が容易になります。また、予算策定や費用対効果の評価にも役立ちます。

最適化提案機能

単に費用を可視化するだけでなく、コスト削減のための具体的な提案を行う機能も重要です。2025年現在の高度なツールでは、以下のような最適化提案機能が搭載されています:

- 未使用・低使用率アカウントの検出と削減提案

- 最適なライセンスプランへの変更提案

- 重複機能を持つSaaSの統合提案

- ボリュームディスカウント適用の可能性提案

特にAIを活用した分析を行うツールでは、利用パターンの自動分析に基づく高精度な最適化提案が可能になっています。

ROI測定

SaaS投資のROI(投資対効果)を測定・分析できる機能も重要です。例えば、以下のような指標を計測できるかどうかを確認しましょう:

- SaaSごとのユーザーエンゲージメント指標

- 業務効率化効果の定量化

- 導入目的に対する達成度

- コスト対効果の時系列変化

ROI測定機能があれば、「このSaaSは費用に見合った価値を提供しているか」を客観的に評価でき、継続利用や解約の判断材料となります。

SaaS支出は多くの企業で年々増加傾向にあるため、効果的なコスト管理機能を備えたツールを選定することで、長期的に大きなコスト削減効果が期待できます。Business Research Insightsのレポートによれば、効果的なSaaS管理ツールの導入により、平均で17〜23%のSaaSコスト削減が実現するとされています。

6-4. セキュリティ機能の強化

SaaS管理ツールを選定する際、そのツール自体のセキュリティ機能の充実度も重要な判断基準です。

多要素認証対応

SaaS管理ツール自体へのアクセスを保護するための多要素認証(MFA)機能が実装されているかどうかを確認しましょう。SaaS管理ツールは企業のSaaS資産全体へのアクセス権を持つため、その保護は特に重要です。

また、連携するSaaSに対してもMFAポリシーを一元的に適用できるかどうかも確認ポイントです。2025年のセキュリティトレンドとしては、パスワードレス認証(生体認証、セキュリティキーなど)への対応も重要視されています。

権限管理の詳細度

SaaS管理ツール内での権限設定がどの程度詳細にできるかを確認しましょう。特に以下のような権限管理機能が重要です:

- ロールベースのアクセス制御(RBAC)

- 最小権限の原則に基づいた権限設計

- 権限のグループ管理機能

- 権限変更の承認ワークフロー

細かな権限設定が可能なツールであれば、「部門管理者は自部門のSaaS情報のみ閲覧可能」「財務担当者はコスト情報のみアクセス可能」といった柔軟な運用が可能になります。

監査ログ機能

誰がいつどのような操作を行ったかを記録する監査ログ機能も重要です。以下のような機能が含まれるかどうかを確認しましょう:

- 詳細な操作ログの記録

- ログの長期保存と検索機能

- ログのエクスポート機能

- 不審な操作の検出とアラート機能

監査ログ機能は、インシデント発生時の調査や、コンプライアンス要件への対応に不可欠です。また、内部不正の抑止効果も期待できます。

2025年現在、特に注目されているのがシャドーAI対策機能です。Cybersecurity-info.comの調査によれば、52.8%の従業員が無許可でAIツールを業務利用しており、このリスクに対応できるセキュリティ機能を備えたツールの需要が高まっています。

セキュリティ機能の充実したSaaS管理ツールを選定することで、SaaS活用に伴うセキュリティリスクを包括的に管理し、企業全体のセキュリティ体制強化につなげることができます。

6-5. AI活用と自動化機能

2025年のSaaS管理ツール選定において、AI技術の活用と業務の自動化機能は重要な差別化要素となっています。

AI分析機能

AIを活用したデータ分析機能を備えているかどうかを確認しましょう。先進的なSaaS管理ツールでは、以下のようなAI活用が行われています:

- 利用パターン分析による未使用アカウントの高精度検出

- 異常なアクセスや使用パターンの検出(セキュリティ異常検知)

- SaaS利用の相関分析と最適化提案

- 将来的なSaaS支出の予測

特にZyloやAdminaiなど、AI機能を前面に打ち出したツールでは、機械学習を活用した高度な分析により、人間では気づきにくいパターンやトレンドを検出し、より効果的な最適化提案を行います。

自動化機能

定型業務の自動化機能も重要なポイントです。以下のような業務の自動化が可能かどうかを確認しましょう:

- 入退社時のアカウント発行・削除の自動化

- 契約更新通知の自動化

- 未使用アカウントの自動検出と無効化

- コンプライアンスチェックの自動実行

自動化機能が充実していれば、IT管理者の日常業務負荷を大幅に軽減でき、より戦略的な業務に集中できるようになります。特に「ひとり情シス」のような少人数体制の企業では、自動化の恩恵は大きいでしょう。

予測機能

将来のトレンドや必要リソースを予測する機能も、先進的なSaaS管理ツールの特徴です。特に以下のような予測機能が有用です:

- SaaS支出の将来予測

- ライセンス需要の予測

- セキュリティリスクの予測

- 新たなシャドーITの発生予測

予測機能により、リアクティブな対応からプロアクティブな管理へとシフトでき、問題が大きくなる前に対処することが可能になります。

AI技術と自動化機能は急速に進化しており、2025年以降もさらなる発展が期待されています。SaaS管理ツールを長期的に活用することを考えると、AIと自動化への投資を積極的に行っているベンダーのツールを選択することが、将来的な競争優位性につながる可能性があります。

6-6. サポート体制の確認

SaaS管理ツールを効果的に活用するためには、ベンダーのサポート体制も重要な選定ポイントです。

サポート時間と方法

サポートの提供時間帯や対応方法を確認しましょう。特に以下のポイントがチェックすべき要素です:

- サポート提供時間(24時間365日対応か、営業時間のみか)

- 日本語サポートの有無と質

- 対応チャネル(電話、メール、チャット、リモートサポートなど)

- SLA(Service Level Agreement)の内容(初回応答時間、問題解決までの目標時間など)

自社の運用体制に合ったサポート体制を持つツールを選ぶことが重要です。例えば、専任の管理者がいない企業では、手厚いサポートを提供するベンダーのツールが適している場合があります。

導入支援の充実度

初期設定や移行サポートの内容も確認すべき重要ポイントです。以下のような導入支援が提供されているかどうかを確認しましょう:

- 導入計画の策定支援

- 初期設定のサポート

- 既存SaaSの棚卸し支援

- データ移行サポート

特に多数のSaaSを利用している企業では、導入初期の設定作業が膨大になる可能性があります。手厚い導入支援があれば、スムーズな立ち上げと早期の効果実現が可能になります。

トレーニング提供

管理者や一般ユーザー向けのトレーニングプログラムの有無と内容も確認しましょう。効果的なトレーニングには以下のような要素が含まれます:

- 管理者向け詳細トレーニング

- 一般ユーザー向け基本操作トレーニング

- ビデオチュートリアルやオンラインヘルプの充実度

- カスタマーコミュニティやユーザーフォーラムの有無

ツールの機能をフル活用するためには、適切なトレーニングが不可欠です。特に管理者の習熟度が全体の運用効果を大きく左右するため、管理者向けのトレーニング内容は重要な判断材料となります。

サポート体制は導入後の満足度を大きく左右する要素であり、ツールの機能と同様に重要な選定ポイントです。ITreviewの調査によれば、SaaS管理ツールの満足度にサポート品質が大きく影響しているという結果も報告されています。価格だけでなく、サポート内容も含めた総合的な判断が重要です。

7. 主要SaaS管理ツール比較

7-1. 多機能型SaaS管理ツール

多機能型SaaS管理ツールは、アカウント管理、コスト管理、セキュリティ対策など、幅広い機能を備えたオールインワンソリューションです。2025年現在、日本市場で注目される主要な多機能型SaaS管理ツールを紹介します。

Adminai(マネーフォワードAdmina)

マネーフォワード社が提供するAI活用型SaaS管理ツールです。240種以上のSaaSとの連携が可能で、日本企業向けのローカライズが充実しています。

主な特徴:

- AI機能による利用分析と最適化提案

- 8つのメガ機能を備えた総合管理プラットフォーム

- IT資産とSaaSの統合管理

- 日本語サポートの充実

料金体系は、51ID〜300IDの場合は月額300円/ID、300ID以上はVendor・Device・Device Premium別でカスタマイズされます。無料トライアル期間は14日間です。

ジョーシス

ジョーシス株式会社が提供するデバイス・SaaS統合管理ツールです。220種以上のSaaSとの連携に対応し、特にデバイス管理機能に強みがあります。

主な特徴:

- PCやスマートフォンなどのデバイス管理とSaaS管理の統合

- USBデバイス制御などのセキュリティ機能

- シャドーITやシャドーAIの検知機能

- IPO対応の高度なITガバナンス機能

料金体系は企業規模により異なりますが、中小企業向けには1IDあたり月額500円前後からのプランが用意されています。

Bundle by freee

freee株式会社が提供するSaaS管理ツールで、自動化機能が充実している点が特徴です。190種以上のSaaSと連携可能です。

主な特徴:

- 人事情報連携による自動アカウント管理

- 入退社ワークフローの自動化

- freee会計などのfreee製品との高度な連携

- 日本企業の業務フローに適合した設計

料金体系はユーザー数に応じたティア制で、中小企業向けには月額3万円からのプランが提供されています。

| ツール名 | 対応SaaS数 | 主な強み | 料金(目安) | 無料トライアル |

|---|---|---|---|---|

| Adminai | 240+ | AI分析・最適化 | 月額300円/ID〜 | 14日間 |

| ジョーシス | 220+ | デバイス・SaaS統合管理 | 月額500円/ID〜 | 14日間 |

| Bundle by freee | 190+ | 自動化機能の充実 | 月額3万円〜 | 要問合せ |

多機能型SaaS管理ツールは、総合的なSaaS管理を実現したい中堅・大企業や、IT部門を持つ企業に特に適しています。ツール選定の際は、自社のニーズに最も合致する機能バランスを持つツールを選ぶことが重要です。

7-2. アカウント管理特化型ツール

アカウント管理特化型のSaaS管理ツールは、複数SaaSのID・アクセス管理やシングルサインオン(SSO)に重点を置いたソリューションです。2025年現在、日本市場で注目されるアカウント管理特化型ツールを紹介します。

LOCKED onetap

LOCKED社が提供するSSO機能に特化したSaaS管理ツールです。シンプルな操作性と高度なシングルサインオン機能が特徴です。

主な特徴:

- 直感的なSSO機能

- SaaSアカウントのセキュリティ強化

- シンプルな管理インターフェース

- 国産ツールならではの日本語サポート

料金体系はユーザー数に応じたティア制で、50ユーザーまでの小規模プランから、1000ユーザー以上の大規模プランまで提供されています。

YESOD

株式会社イエソドが提供する柔軟なアカウント管理機能に強みを持つツールです。Google Workspaceとの高度な連携が特徴です。

主な特徴:

- Google Workspaceからのアカウント情報自動収集

- 柔軟なアカウント管理と権限設定

- API連携不要で簡単導入

- 名寄せ機能による重複アカウント管理

料金体系は企業規模やユーザー数に応じてカスタマイズされ、小規模企業向けには月額2万円からのプランが提供されています。

GMOトラスト・ログイン

GMOグループが提供するID・認証特化型のIDaaSです。7,000種以上という膨大な数のSaaSとの連携が可能で、認証セキュリティに重点を置いています。

主な特徴:

- 7,000種以上のSaaS連携(国内最大級)

- ID・認証・ID管理の高度な統合

- 使いやすいUIと日本語サポート

- 多要素認証やセキュリティキーなどの先進認証対応

料金体系は月額0円(50アカウントまで)の無料プランから、300アカウント以上の大規模プランまで幅広く提供されています。

| ツール名 | 対応SaaS数 | 主な強み | SSO機能 | 料金(目安) |

|---|---|---|---|---|

| LOCKED onetap | 非公開 | シンプルなSSO | ★★★★★ | 要問合せ |

| YESOD | 非公開 | Google連携 | ★★★★☆ | 月額2万円〜 |

| GMOトラスト・ログイン | 7,000+ | 連携数・認証 | ★★★★★ | 無料〜月額300円/ID |

アカウント管理特化型ツールは、特にセキュリティ強化や認証の統合管理を重視する企業や、多数のSaaSを利用している企業に適しています。また、既存のIDaaS環境との統合を検討している企業にも推奨されます。

IDaaSとSaaS管理ツールの統合トレンドが進む中、2025年では両者の境界が曖昧になりつつあります。企業のニーズに応じて、IDaaS機能とSaaS管理機能のバランスを考慮したツール選定が重要です。

7-3. コスト管理特化型ツール

コスト管理特化型のSaaS管理ツールは、SaaS関連支出の可視化、分析、最適化に重点を置いたソリューションです。2025年現在、注目されるコスト管理特化型ツールを紹介します。

デクセコ

株式会社オロが提供するコスト可視化に特化したSaaS管理ツールです。2,000種以上のSaaSとの連携が可能で、特にコスト分析と最適化提案機能に強みがあります。

主な特徴:

- 詳細なSaaSコスト分析と可視化

- 会計システムとの連携によるコスト自動取得

- シャドーITの検出と費用分析

- ブラウザ拡張機能によるSaaS利用状況把握

料金体系は企業規模に応じた3段階のプラン(スターター、スタンダード、エンタープライズ)で、スタータープランは20名までで月額10,000円から利用可能です。1か月の無料トライアル期間が提供されています。

Zylo

米国発のAIによる支出分析・最適化機能に特化したSaaS管理ツールです。特許取得済みの「Discovery Engine」により、SaaS利用の詳細分析が可能です。

主な特徴:

- AIによる高度なコスト分析と最適化提案

- SaaSの契約更新管理の自動化

- 使用率に基づくライセンス最適化

- 詳細なROI分析と利用パターン調査

料金体系は非公開ですが、企業規模とSaaS支出額に応じたカスタム料金モデルとなっています。

zooba

株式会社zoobaが提供するSaaS利用分析とコスト最適化に特化したツールです。人事データと連携したSaaS分析が強みです。

主な特徴:

- SaaS利用状況の自動収集と分析

- 外部協力者のアカウント管理機能

- AIヘルプデスクによるサポート統合

- SlackやTeamsとの連携機能

料金体系はユーザー単位の従量課金制で、無料プラン(〜20ユーザー)から利用可能で、それ以上は月額500円/ユーザーからとなっています。

| ツール名 | 対応SaaS数 | 分析機能 | 最適化提案 | 料金(目安) | 無料トライアル |

|---|---|---|---|---|---|

| デクセコ | 2,000+ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 月額1万円〜 | 1か月 |

| Zylo | 非公開 | ★★★★★ | ★★★★★ | 要問合せ | 要問合せ |

| zooba | 非公開 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 無料〜月額500円/ID | あり |

コスト管理特化型ツールは、特にSaaS支出の急増に悩む企業や、財務部門と情報システム部門が連携してSaaS管理を行いたい企業に適しています。また、多くのSaaSを導入していながらコスト管理が追いついていない成長企業にも有効です。

Business Research Insightsの調査によれば、効果的なSaaSコスト管理により平均17〜23%のコスト削減が実現可能とされており、これらのツール導入は比較的短期間でROIを達成できる可能性があります。

7-4. 2025年注目の最新トレンド

2025年のSaaS管理ツール市場では、いくつかの新しいトレンドが台頭しています。今後の選定に影響を与える可能性がある最新トレンドを紹介します。

シャドーAI対応

従業員による無許可のAIツール利用(シャドーAI)が新たなセキュリティリスクとして注目されています。Cybersecurity-info.comの調査によれば、52.8%もの従業員が会社の許可を得ずにAIツールを業務で使用しているという結果が出ています。

最新のSaaS管理ツールでは、こうしたシャドーAIの検出と管理機能を備えたものが登場しています。特に以下のような機能が注目されています:

- 無許可AIツールの利用検出機能

- AIツールへの機密データ入力の防止

- 承認済みAIツールリストの管理

- AIツール利用ポリシーの適用と監視

AI搭載自動最適化

AI技術の進化により、単なる「分析と可視化」から「自動最適化と提案」へと機能が進化しています。2025年の先進的なツールでは、以下のようなAI活用が見られます:

- 機械学習による利用パターン分析と最適化提案

- 異常検知による無駄なコストの自動特定

- 自動契約更新判断のための意思決定支援

- SaaS活用度の予測と最適化シナリオの提示

これらの機能により、人間の判断を補完し、より効率的なSaaS管理が可能になっています。

セキュリティ統合

SaaS管理ツールとセキュリティソリューションの統合が進んでいます。特に以下のような統合が注目されています:

- SIEM(Security Information and Event Management)との連携

- CASB(Cloud Access Security Broker)機能の統合

- ゼロトラストアーキテクチャへの対応

- データ損失防止(DLP)機能の組み込み

SaaS管理ツールの多くが、単なる「管理ツール」から「セキュリティプラットフォーム」へと進化しつつあります。

| トレンド | 概要 | 主要対応ベンダー | 注目ポイント |

|---|---|---|---|

| シャドーAI対応 | 無許可AIツールの検出・管理 | Zylo, Adminai, ジョーシス | データ漏洩防止 |

| AI搭載自動最適化 | 機械学習による自動最適化 | Zylo, デクセコ, Adminai | コスト削減効果 |

| セキュリティ統合 | セキュリティ機能の統合 | ジョーシス, GMOトラスト | ゼロトラスト対応 |

Business Research Insightsの予測によれば、SaaS管理プラットフォーム市場は2024年の140億ドルから2033年には320億ドル規模に成長すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は9.7%と高い成長が見込まれています。この成長を牽引するのが、これらの最新トレンドへの対応となるでしょう。

ツール選定の際は、現在の機能だけでなく、これらの最新トレンドへの対応状況や将来の開発ロードマップも考慮することで、長期的に有効なソリューションを選択できるでしょう。

8. SaaS一元管理ツール導入のステップ

8-1. 現状分析と課題の明確化

SaaS管理ツールの導入を成功させるための第一歩は、現状分析と課題の明確化です。このプロセスを適切に行うことで、自社に最適なツール選定と効果的な導入計画が可能になります。

SaaS棚卸しの実施

まずは自社で利用中のSaaSの全体像を把握するために、棚卸しを行います。具体的には以下の情報を収集します:

- 利用中のSaaS一覧(名称、提供元、契約開始日)

- 各SaaSの契約情報(契約期間、更新日、料金プラン)

- 利用部門と利用者数

- アカウント管理方法と管理者

- 決済方法と支払い担当

棚卸しの効果的な方法

- 経費システムや会計システムからの支払いデータ抽出

- 各部門へのアンケート実施

- ネットワークトラフィック分析によるSaaS利用状況確認

- 部門長や管理者へのインタビュー

課題の洗い出し

SaaSの棚卸し結果をもとに、現状の管理上の課題を具体的に洗い出します。典型的な課題としては以下のようなものがあります:

- アカウント管理の煩雑さ(入退社時の処理漏れなど)

- コスト管理の難しさ(未使用アカウントや重複契約など)

- セキュリティリスク(シャドーIT、権限管理の不備など)

- 契約管理の問題(更新漏れ、契約情報の散在など)

- 運用負荷(手作業による管理の限界など)

これらの課題について、可能な限り定量的なデータを収集しましょう。例えば「年間〇件の退職者アカウント削除漏れがある」「SaaS関連業務に月〇時間を費やしている」といった具体的な数値があれば、導入効果の予測や投資対効果の算出が容易になります。

要件定義

現状分析と課題の洗い出しに基づいて、SaaS管理ツールに求める要件を定義します。要件は以下のような観点から整理するとよいでしょう:

- 機能要件(必須機能と希望機能の区別)

- 性能要件(対応SaaS数、ユーザー数など)

- セキュリティ要件(認証方式、データ保護など)

- 運用要件(管理者の役割、運用プロセスなど)

- 連携要件(既存システムとの連携など)

要件定義の際には、優先順位を明確にしておくことが重要です。すべての要件を満たすツールを見つけるのは難しいため、「譲れない要件」と「あれば理想的な要件」を区別しておきましょう。

現状分析と要件定義のプロセスは、後の工程の基盤となる重要なステップです。この段階で十分な時間をかけることで、後のツール選定や導入プロセスがスムーズに進むことが期待できます。

8-2. ツール選定と導入準備

要件が明確になったら、次はそれに適合するSaaS管理ツールを選定し、導入準備を進めます。このステップでは、比較検討から契約、そして導入計画の策定まで行います。

情報収集と比較検討

まず、市場にあるSaaS管理ツールについて幅広く情報を収集します。以下のような情報源が役立ちます:

- IT専門メディアやレビューサイト(ITreview、BOXIL SaaSなど)

- 業界レポートや市場調査(IDC、Gartnerなど)

- 同業他社や取引先企業の導入事例

- ベンダーのウェブサイトや資料

- セミナーやウェビナーでの情報

収集した情報をもとに、自社の要件に照らしてツールを比較検討します。比較の際には、機能、対応SaaS数、価格、サポート体制、導入実績などの観点から総合的に評価しましょう。

PoC(概念実証)の実施

候補を数社に絞り込んだら、PoC(Proof of Concept:概念実証)を実施して実際の使用感や効果を確認します。多くのベンダーは無料トライアルやデモ環境を提供しているため、これを活用しましょう。

PoCでの検証項目

- 主要な自社SaaSとの連携性能

- 管理画面の使いやすさ

- データの正確性と網羅性

- 導入・設定の簡便さ

- レポート機能の充実度

- サポート対応の質と速さ

可能であれば、複数の候補ツールで同じ検証を行い、結果を比較することで客観的な評価が可能になります。

導入計画の策定

ツールを選定したら、導入に向けた具体的な計画を策定します。計画には以下の要素を含めるとよいでしょう:

- スケジュール(全体と各フェーズの期間)

- 体制(プロジェクトリーダー、担当者、外部サポート)

- 予算(ツール費用、導入支援費用、教育費用など)

- リスク管理(想定されるリスクと対策)

- 成功基準(KPI設定)

導入計画の策定時には、以下のポイントに注意しましょう:

- 十分な時間を確保する(特に初期設定と教育に)

- 段階的な導入アプローチを検討する

- 関係者の巻き込みと合意形成を重視する

- ベンダーのサポートリソースを最大限活用する

導入計画が完成したら、経営層や関係部署の承認を得て、次のステップに進みます。計画段階での丁寧な準備が、その後の円滑な導入と定着につながります。

8-3. 段階的導入と運用体制構築

SaaS管理ツールを導入する際は、一度にすべてを導入するのではなく、段階的なアプローチを取ることで、リスクを低減しながら確実に効果を得ることができます。また、適切な運用体制を構築することで、ツールの継続的な活用を実現します。

パイロット導入

まずは限定的な範囲でパイロット導入を行い、実際の環境での有効性と課題を確認します。パイロット導入の対象としては、以下のようなアプローチが考えられます:

- 特定の部門に限定して導入(例:IT部門や営業部門のみ)

- 特定のSaaSカテゴリに限定して導入(例:コラボレーションツールのみ)

- 特定の機能に限定して導入(例:アカウント管理機能のみ)

パイロット期間中は、以下のポイントに注力します:

- ツールの基本機能の検証と調整

- 初期設定の最適化

- 運用プロセスの確立と検証

- ユーザーからのフィードバック収集

- 想定外の問題への対応と解決策の確立

パイロット期間は通常1〜3ヶ月程度が適切ですが、自社の状況に応じて調整しましょう。

全社展開

パイロット導入での成果と課題を踏まえ、段階的に全社展開を進めます。展開の順序は、以下のような優先度付けが効果的です:

- 重要度・リスクの高いSaaSから順に対象を広げる

- 部門ごとに段階的に展開する

- 機能を段階的に追加していく

全社展開の際には、以下の点に注意しましょう:

- パイロット導入で得られた知見を活かした効率的な展開

- 各部門の特性に合わせた柔軟な対応

- 進捗管理と問題発生時の迅速な対応

- 定期的な効果測定と方針の微調整

運用体制とルールの確立

SaaS管理ツールを効果的に活用し続けるためには、適切な運用体制とルールの確立が不可欠です。以下の要素を整備しましょう:

運用体制の確立

- 全体責任者の明確化

- 各部門の担当者・窓口の設置

- 定例ミーティングの設定

ルールとプロセスの策定

- SaaS導入・更新・解約のプロセス

- アカウント管理ポリシー

- セキュリティ要件とチェックポイント

- コスト承認フロー

マニュアルと教育資料の整備

- 管理者向けマニュアル

- 一般ユーザー向けガイド

- よくある質問と回答(FAQ)

運用体制とルールは形骸化しないよう、定期的な見直しと改善を行うことが重要です。また、新入社員や異動者向けの教育も継続的に実施しましょう。

段階的な導入と適切な運用体制の構築により、SaaS管理ツールの効果を最大化し、持続的な活用を実現することができます。特に運用体制の確立は導入後の成功を左右する重要な要素であり、十分な検討と準備が求められます。

8-4. 効果測定と改善

SaaS管理ツールの導入後は、その効果を定期的に測定し、継続的な改善を行うことが重要です。このプロセスにより、投資対効果(ROI)を最大化し、変化するビジネス環境や要件に合わせてツールの活用方法を最適化できます。

KPI設定

SaaS管理ツールの効果を客観的に評価するために、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定します。代表的なKPIとしては以下のようなものがあります:

管理効率に関するKPI

- SaaS管理業務の工数削減率(時間)

- アカウント発行・削除の平均処理時間

- 各種レポート作成にかかる時間の削減率

コスト削減に関するKPI

- SaaS全体の支出削減率

- 未使用アカウント削減数と金額

- 重複サービス統合による削減額

- ライセンス最適化による節約額

セキュリティ向上に関するKPI

- シャドーIT検出と管理下への移行数

- セキュリティインシデントの削減率

- コンプライアンス違反の削減率

- 退職者アカウントの適時無効化率

KPI設定の際には、導入前の状態(ベースライン)を明確に記録しておくことが重要です。これにより、導入後の変化を正確に測定できます。

定期的な効果測定

設定したKPIに基づき、定期的に効果測定を行います。効果測定は以下のような頻度とプロセスで実施するとよいでしょう:

- 短期的な指標:月次で測定(工数削減、アカウント管理状況など)

- 中期的な指標:四半期で測定(コスト削減額、セキュリティ状況など)

- 長期的な指標:年次で測定(ROI、全体的な効果など)

ROI計算の基本式

ROI(%) = (得られた効果 – 投資コスト) ÷ 投資コスト × 100

例:ROI = (200万円 – 100万円) ÷ 100万円 × 100 = 100%

効果測定の結果は、以下のような形式でまとめると有効です:

- ダッシュボードやスコアカードによる視覚化

- 定期レポートとしての文書化

- 経営層や関係部署への定期的な報告

- 成功事例やベストプラクティスの共有

継続的な改善

効果測定の結果に基づき、運用方法の最適化や機能の追加・変更などの改善活動を行います。継続的な改善のためのアプローチとしては、以下のようなものがあります:

- PDCA(計画→実行→確認→改善)サイクルの実施

- ユーザーからのフィードバック収集と分析

- ベンダーとの定期的な改善ミーティング

- 新機能や更新情報の継続的な評価と導入検討

改善活動の例

- 未活用の機能の利用開始

- 管理プロセスの見直しと効率化

- 追加モジュールやオプション機能の導入

- 連携するシステムやツールの拡充

効果測定と継続的な改善のサイクルを確立することで、SaaS管理ツールの価値を長期的に維持・向上させることができます。特に、ビジネス環境や技術が急速に変化する現代においては、定期的な見直しと改善が不可欠です。

9. 導入成功事例

9-1. 中小企業での導入事例

中小企業におけるSaaS管理ツール導入の成功事例として、従業員100名規模のIT企業の例を紹介します。

事例1:IT開発企業A社(従業員100名)

導入前の課題

A社は急速な成長に伴い、開発部門、マーケティング部門、バックオフィスなど各部門が個別にSaaSを導入していました。その結果、以下のような課題に直面していました:

- 全社で30種類以上のSaaSを利用しているが、全体像を誰も把握できていない

- 退職者のアカウントが適切に削除されておらず、セキュリティリスクが高まっている

- 同様の機能を持つ複数のSaaSを異なる部門で契約しており、コストの無駄が発生

- 各SaaSのアカウント管理に月間約40時間を費やしており、IT部門の負担が大きい

導入したソリューション

A社は、日本の中小企業向けに開発されたSaaS管理ツール「Adminai(マネーフォワードAdmina)」を導入しました。選定理由は以下の通りです:

- 日本語UIと日本企業向けのサポート体制

- 主要なSaaSとの連携実績

- 中小企業向けの柔軟な料金体系

- 人事システムとの連携による自動アカウント管理機能

導入プロセス

A社は以下のようなステップで導入を進めました:

- 全社的なSaaS棚卸しを実施(2週間)

- IT部門と経営層による要件定義と選定(1ヶ月)

- パイロット導入(IT部門のみ、1ヶ月)

- 全社展開(段階的に、2ヶ月)

- 運用体制の確立と教育(1ヶ月)

特に注力したのは、各部門の協力を得るための内部コミュニケーションでした。導入の目的や期待される効果を丁寧に説明し、「統制強化」ではなく「業務効率化と安全性向上」が目的であることを強調しました。

導入効果

導入から6ヶ月後、以下のような効果が確認されました:

- SaaS関連コストの20%削減(年間約300万円の削減)

- アカウント管理業務の工数を月間40時間から10時間に削減(75%減)

- 未使用アカウントの削除により、年間約100万円のコスト削減

- 重複機能を持つSaaSの統合により、年間約150万円のコスト削減

- シャドーITの特定と管理により、セキュリティリスクを大幅に低減

これらの効果により、導入コストは約8ヶ月で回収できました。さらに、IT部門の戦略的業務への時間配分が増え、新たなDX推進プロジェクトを開始できるようになりました。

成功要因

A社の成功の鍵となったのは、以下の点でした:

- 経営層を含めた全社的な取り組みとしての位置づけ

- 段階的な導入による混乱の最小化

- 定期的な効果測定と社内共有による意識向上

- 専任の管理者設置による継続的な運用体制確立

中小企業ではリソースの制約がありますが、A社の事例は適切なツール選定と計画的な導入により、大きな効果を得られることを示しています。

9-2. 大企業での導入事例

大企業におけるSaaS管理ツール導入の成功事例として、従業員1,000名規模の製造業の例を紹介します。

事例2:製造業B社(従業員1,000名、複数拠点)

導入前の課題

B社は国内外に複数の拠点を持つ製造業で、デジタル化推進に伴い各事業部や拠点が独自にSaaSを導入した結果、管理が複雑化していました。主な課題は以下の通りです:

- 全社で70種類以上のSaaSを使用しており、一元的な把握ができていない

- 複雑な組織構造(事業部制+拠点別管理)で、アカウント管理が煩雑化

- 年間のSaaS関連支出が約1億円に達し、コスト管理が急務

- 情報セキュリティ監査での指摘事項(アクセス管理の不備)への対応が必要

- 海外拠点を含めたグローバルでの統一管理が実現できていない

導入したソリューション

B社は、グローバル対応と高度なセキュリティ機能を持つ「ジョーシス」を導入しました。選定理由は以下の通りです:

- デバイス管理とSaaS管理の統合ソリューションである点

- 複雑な組織構造に対応した階層型管理機能

- グローバル対応(多言語・多通貨)

- 高度なセキュリティ機能と監査対応

- スケーラビリティの高さ

導入プロセス

B社は以下のステップで12ヶ月かけて段階的に導入しました:

- プロジェクトチームの結成と要件定義(2ヶ月)

- 全社SaaS棚卸しと現状分析(2ヶ月)

- パイロット導入(本社IT部門と一部事業部、2ヶ月)

- 国内拠点への展開(3ヶ月)

- 海外拠点への展開(3ヶ月)

- 運用体制の確立とガバナンス強化(並行実施)

導入においては、本社IT部門がリードしつつも、各事業部や拠点からの代表者を含むプロジェクトチームを編成し、幅広い視点での検討を重視しました。また、ベンダーの導入支援サービスを活用し、専門知識を補完しました。

導入効果

導入から1年後、以下のような効果が確認されました:

導入効果の定量的成果

コスト削減:年間約2,400万円(24%削減)

工数削減:アカウント管理業務 60%削減

処理時間短縮:入退社処理 90%削減

セキュリティ改善:インシデント 80%減少

- SaaS関連コストの24%削減(年間約2,400万円の削減)

- アカウント管理の標準化により、管理工数を60%削減

- 入退社時の処理時間を90%削減(自動化により1人あたり処理時間が数時間から数分に)

- セキュリティインシデントの80%減少(特に退職者アカウントの不正アクセスリスク排除)

- 情報セキュリティ監査での指摘事項を全て解消

- グローバルでの統一的なIT資産管理の実現

特筆すべきは、コスト削減だけでなく、セキュリティとコンプライアンスの大幅な向上を実現したことです。経営層からも高く評価され、全社的なDX推進のモデルケースとなりました。

成功要因

B社の成功の鍵となったのは、以下の点でした:

- 経営層を巻き込んだ全社プロジェクトとしての推進

- 明確なKPIと定期的な効果測定・報告

- 段階的な導入と丁寧な教育・サポート

- IT部門と各事業部・拠点との良好なコミュニケーション

- 導入後の継続的な改善活動とベストプラクティス共有

大企業特有の複雑性と組織的な課題がありましたが、計画的なアプローチと適切な体制構築により、大きな成果を上げることができました。特に、デジタルガバナンスの強化という経営課題とSaaS管理を結びつけたことが成功の鍵となりました。

9-3. 特定課題解決の事例

特定の課題に焦点を当てたSaaS管理ツール導入の成功事例として、シャドーAI対策と徹底的なコスト最適化に成功した企業の例を紹介します。

事例3:金融サービス企業C社(シャドーAI対策)

導入前の課題

C社は従業員500名規模の金融サービス企業で、高度な顧客データや金融情報を扱っています。2025年初頭、社内調査で以下のことが判明しました:

- 社員の約40%が無許可のAIツールを業務で使用している

- 一部のAIツールに機密情報が入力されていた形跡がある

- 情報漏洩のリスクに加え、規制当局への説明責任が果たせない状況

- 急速に普及するAIツールの把握と管理が追いつかない

特に金融機関として厳格な情報管理を求められる中、シャドーAIの存在は経営リスクとして認識されました。

導入したソリューション

C社は、最新のシャドーAI対策機能を備えたSaaS管理ツール「Zylo」を導入しました。選定理由は以下の通りです:

- AIツール特化の検出・管理機能

- 機密データ流出防止機能

- ポリシーベースのアクセス制御

- 詳細な利用分析とリスク評価

導入プロセス

C社は緊急性を考慮し、迅速な導入を行いました:

- セキュリティ部門主導のプロジェクト立ち上げ(2週間)

- 全社的なAIツール利用実態調査(1ヶ月)

- AIツール利用ポリシーの策定(2週間)

- ツールの導入と設定(1ヶ月)

- 全社員への教育と周知(2週間)

特徴的だったのは、単にAIツールの利用を禁止するのではなく、安全に利用するためのガイドラインを同時に整備し、承認済みAIツールのリストを提供した点です。

導入効果

導入から3ヶ月後、以下のような効果が確認されました:

- 無許可AIツールの利用を95%削減

- 機密情報のAIツールへの入力防止を100%実現

- 承認済みAIツールへの移行を促進し、業務効率向上も維持

- セキュリティインシデントのリスクを大幅に低減

- 規制当局への説明責任を果たせる体制の構築

特に重要だったのは、セキュリティ向上と業務効率のバランスを取りながら、AI活用の恩恵を安全に享受できる環境を構築できた点です。

事例4:小売チェーンD社(コスト最適化特化)

導入前の課題

D社は全国展開する300店舗の小売チェーンで、急速なDX推進に伴い、各部署が独自にSaaSを導入した結果、コストが急増していました:

- SaaS支出が2年で3倍に増加(年間約8,000万円)

- 使用頻度の低いSaaSや重複サービスの存在

- 契約管理の不備による不要な自動更新の発生

- ライセンス数の過剰購入と未使用アカウントの増加

経営層からコスト削減の強い要請があり、SaaS支出の最適化が緊急課題となっていました。

導入したソリューション

D社はコスト分析と最適化に特化したSaaS管理ツール「デクセコ」を導入しました。選定理由は以下の通りです:

- 詳細なコスト分析と可視化機能

- 利用状況に基づく最適化提案機能

- 会計システムとの連携による支出自動取得

- 直感的な管理画面と意思決定支援機能

導入プロセス

D社は財務部門主導で以下のステップで導入しました:

- 全SaaS契約と支出の棚卸し(1ヶ月)

- コスト削減目標の設定(KPI:20%削減)

- ツール導入と初期設定(2週間)

- 最適化施策の特定と実施(3ヶ月)

- 継続的なモニタリング体制の構築

特徴的だったのは、IT部門だけでなく財務部門が主導し、各部門の予算管理者を巻き込んだ全社的な取り組みとした点です。

導入効果

導入から6ヶ月後、以下のような効果が確認されました:

コスト最適化の内訳

- SaaS支出の32%削減(年間約2,560万円の削減)

- 未使用アカウント削除による年間約800万円の節約

- 重複機能サービスの統合による年間約1,200万円の削減

- ライセンスプラン最適化による年間約560万円の削減

- 契約更新管理の徹底による無駄な自動更新の防止

コスト削減だけでなく、各部門でのSaaS活用の質も向上し、「より少ない支出で多くの価値を得る」という文化が定着し始めました。

成功要因の共通点

これら特定課題解決の事例に共通する成功要因としては、以下の点が挙げられます:

- 明確な課題設定と目標:具体的な問題に焦点を当て、明確なKPIを設定した

- 経営層の理解と支援:経営課題としての認識と予算・人員の適切な配分

- 専門性の高いツール選定:課題に特化した機能を持つツールの選択

- 部門横断的なアプローチ:IT部門だけでなく関連部門の積極的な参加

- 教育と文化醸成:ツール導入だけでなく、利用文化の醸成に注力

これらの事例は、SaaS管理ツールが単なる管理効率化だけでなく、セキュリティ強化やコスト最適化など特定の経営課題解決に大きく貢献できることを示しています。

10. まとめ:SaaS一元管理で実現するDX推進と今後の展望

10-1. SaaS管理戦略の重要性

SaaS利用が拡大し続ける現代のビジネス環境において、SaaS管理戦略の確立は単なるIT管理の効率化を超え、企業全体の競争力に影響を与える重要な要素となっています。

戦略的IT管理の一環として

SaaS管理は、単なる「管理業務」ではなく、企業のIT戦略の重要な柱として位置づける必要があります。freeeの2025年調査で明らかになったように、企業の95%がSaaS利用を増加または維持しており、この傾向は今後も続くと予測されます。SaaSの導入と管理を戦略的に行うことで、以下のような企業目標の達成に貢献できます:

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の促進

- ビジネスの俊敏性と変化対応力の向上

- 従業員のエクスペリエンスと生産性の向上

- ITコストの最適化と投資対効果の最大化

経営層がSaaS管理を重要視する傾向も高まっており、freeeの調査では経営層の61%が情報セキュリティに問題意識を持っていることが報告されています。SaaS管理は経営課題として認識され、戦略的に取り組むべきテーマとなっています。

コスト削減とセキュリティ強化の両立

SaaS管理の最も重要な役割の一つは、コスト削減とセキュリティ強化という、一見相反する目標の両立です。この二つのバランスをとることは、多くの企業にとって課題ですが、適切なSaaS管理ツールと運用体制により実現可能です。

SaaS管理による効果実績

コスト削減:平均17〜23%(Business Research Insights調査)

セキュリティ改善:インシデント最大70%削減(Cybersecurity-info.com調査)

コスト削減とセキュリティ強化を両立させるためのポイントは以下の通りです:

- 可視化によるデータドリブンな意思決定

- 自動化による効率化とヒューマンエラー削減

- 標準化されたプロセスとポリシーの確立

- 継続的なモニタリングと改善サイクルの実施

DX推進の基盤として

SaaS管理は、企業のDX推進の重要な基盤となります。DXの本質は単なるデジタル技術の導入ではなく、それらを活用した業務変革やビジネスモデルの革新にあります。効率的なSaaS管理により、以下のようなDX推進が可能になります:

- 新たなデジタルツールの迅速かつ安全な導入

- データの一元化による分析と洞察の促進

- 部門間の連携強化とシームレスな情報共有

- 従業員の自律的なデジタルツール活用の促進

実際、前述の導入事例でも、SaaS管理ツールの導入がDX推進の加速につながっています。特に、IT部門の業務負荷軽減により、より戦略的なDX推進活動に集中できるようになったという効果が報告されています。

SaaS管理戦略の確立は、今や企業のデジタル競争力を左右する重要な要素となっています。経営層、IT部門、各事業部門が一体となって取り組むべき経営課題として位置づけることが求められています。

10-2. 今後の展望と対応

SaaS管理の領域は急速に進化しており、今後数年で大きな変化が予想されます。企業はこれらのトレンドを理解し、先手を打って対応することで競争優位性を確保できるでしょう。

AI活用の進化

SaaS管理におけるAI活用は、2025年以降さらに進化すると予測されています。特に以下のような発展が期待されます:

- 予測分析の高度化:AIによる利用パターン予測に基づく先行的な最適化提案

- 異常検知の精度向上:高度な機械学習による不審なアクセスや使用パターンの検出

- 自動意思決定:一定条件下での自動的な契約更新判断やライセンス調整

- 自然言語処理:管理者との自然な対話によるSaaS管理支援

これらのAI機能により、SaaS管理はより自律的かつインテリジェントなものへと進化し、人間の管理者は戦略的な判断に集中できるようになるでしょう。

統合管理の拡大

SaaS管理の範囲は単なるSaaSアプリケーションの管理から、より広範なIT資産管理へと拡大していく傾向にあります:

- SaaS・デバイス・セキュリティの統合管理

- クラウドインフラ(IaaS、PaaS)とSaaSの統合管理

- オンプレミスシステムとクラウドサービスのハイブリッド管理

- AIツールを含む新興テクノロジーの統合管理

この統合により、企業のIT資産の全体像を把握し、最適化することが可能になります。また、統合されたデータは、より高度な分析と意思決定支援に活用できるでしょう。

規制対応の重要性

データプライバシーやセキュリティに関する規制は世界的に強化される傾向にあり、SaaS管理においても規制対応の重要性が高まっています:

- GDPR(欧州一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などのデータプライバシー規制への対応

- 業界特有の規制(金融業界のFISC安全対策基準など)への対応

- AIに関する新たな規制への対応(AIガバナンス、責任あるAI利用など)

SaaS管理ツールは、これらの規制に対応するためのコンプライアンス機能を強化していくと予想されます。特に、データの所在確認や処理記録、第三者提供の管理などの機能が重要性を増すでしょう。

これらのトレンドへの対応策

企業がこれらの今後のトレンドに対応するためには、以下のような準備が推奨されます:

- 柔軟性のあるツール選定:将来的な拡張性や新機能への対応が容易なツールを選ぶ

- 継続的な学習:最新のSaaS管理トレンドやベストプラクティスの学習を継続する

- 段階的なアプローチ:技術の進化に合わせて段階的に機能を採用し、経験を積む

- パートナーシップの構築:ベンダーや専門家との良好な関係を構築し、知見を得る

Business Research Insightsによれば、SaaS管理プラットフォーム市場は2024年の140億ドルから2033年には320億ドル規模に拡大すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は9.7%に達します。この成長は、上記のようなトレンドに対応した新たな価値創出によって支えられると考えられます。

10-3. 最終的な提案

これまでの解説を踏まえ、SaaS一元管理を成功させるための最終的な提案をまとめます。

SaaS管理の段階的高度化

SaaS管理の導入と高度化は、一朝一夕で実現するものではありません。段階的なアプローチを取ることで、着実に成果を上げることが重要です:

第1段階:可視化と基本管理

- SaaSの棚卸しと全体把握

- 基本的なアカウント管理の確立

- コストの可視化と削減機会の特定

第2段階:効率化と自動化

- 入退社プロセスの自動化

- 契約管理と更新の最適化

- シャドーITの検出と管理

第3段階:戦略的活用

- データに基づくSaaS投資の最適化

- セキュリティとコンプライアンスの高度化

- AIを活用した予測型管理の実現

企業の規模やSaaS利用状況に応じて、適切なスタート地点と進化のペースを設定することが成功の鍵となります。

組織文化の醸成

技術的な導入だけでなく、組織文化の醸成も重要です。SaaS管理を単なる「コントロール」ではなく「エンパワーメント」として位置づけることで、全社的な協力を得やすくなります:

- IT管理の重要性を理解する文化の醸成

- セキュリティ意識の向上と自発的な協力

- データドリブンな意思決定の促進

- 部門間の協力と情報共有の促進

特に、SHIFTの調査で明らかになったように、情シス部門が一元管理している企業はわずか22%という現状を考えると、部門を超えた協力体制の構築が不可欠です。

継続的な見直しと改善

SaaS管理は「導入して終わり」ではなく、継続的な見直しと改善が必要です。以下のような定期的なレビューを行うことで、常に最適な状態を維持できます:

- 定期的なSaaS利用状況のレビュー(四半期ごと)

- コスト最適化機会の定期的な検討(半年ごと)

- セキュリティとコンプライアンスの定期監査(年次)

- 新しいSaaS管理技術やベストプラクティスの探索(継続的)

これらの定期的なレビューには、IT部門だけでなく、財務、人事、法務など関連部門も参加し、多角的な視点からSaaS管理を最適化することが重要です。

最後に

SaaS一元管理は、単なるIT管理の効率化ではなく、企業のデジタル競争力を高めるための戦略的な取り組みです。適切なツール選定と計画的な導入、そして継続的な改善により、コスト削減、セキュリティ強化、業務効率化という複数のメリットを同時に実現できます。

企業のDX推進が加速する2025年以降、SaaS管理の重要性はさらに高まると予想されます。今こそ、SaaS一元管理への取り組みを始め、デジタル時代の競争優位性を確保する時です。

よくある質問(FAQ)

A1: SaaS管理ツールの価格は、企業規模やユーザー数によって大きく異なります。一般的な価格帯は以下の通りです:

- 小規模企業(50名以下):月額1〜5万円

- 中規模企業(50〜300名):月額5〜15万円

- 大規模企業(300名以上):月額15万円〜

多くのベンダーはユーザー数に応じた従量課金制を採用しており、1ユーザーあたり月額300〜500円程度が相場です。また、一部のツールでは小規模企業向けに無料プランや低価格プランを提供しています。

A2: 小規模企業でも、以下の条件に当てはまる場合は導入メリットが大きいと言えます:

- 10種類以上のSaaSを利用している

- 従業員の入退社が頻繁にある

- 情報セキュリティを重視している

- IT担当者のリソースが限られている

特に、IT専任担当者がいない小規模企業では、自動化による管理工数の削減効果が大きく、投資対効果も高くなる傾向があります。まずは無料プランや低価格プランからスタートし、効果を確認しながら段階的に機能を拡張するアプローチがお勧めです。

A3: 多くのSaaS管理ツールは、以下のような主要なシステムとの連携機能を備えています:

- 人事システム(従業員情報連携)

- Active Directory/Azure AD(ID管理連携)

- 会計システム(コスト情報連携)

- セキュリティシステム(SIEM、EDRなど)

連携方法としては、標準APIやWebhook、OAuthなどの認証連携が一般的です。連携の詳細はベンダーによって異なるため、自社で使用している主要システムとの連携可能性は事前に確認することをお勧めします。カスタム連携が必要な場合は、追加開発コストが発生することもあります。

A4: シャドーITとシャドーAIは以下のような違いがあります:

シャドーIT:

- 情報システム部門の許可なく導入されたITツールやサービス

- 主に業務効率化や便利さを目的としている

- 従来から存在する問題だが、クラウドサービスの普及で増加

シャドーAI:

- 組織の許可なく利用されるAIツールや生成AI

- 2023年以降に急増した新しい問題

- 機密情報が外部AIに送信されるリスクが特に高い

- AIによる学習や再利用のリスクがある

Cybersecurity-info.comの2025年の調査によれば、52.8%もの従業員が無許可でAIツールを業務で使用しており、シャドーAIは現代企業が直面する新たなセキュリティ課題となっています。

A5: SaaS管理ツールのROI(投資対効果)は、以下のような指標で測定できます:

定量的指標:

- コスト削減額(未使用アカウント削除、契約最適化など)

- 工数削減時間(アカウント管理、レポート作成など)

- セキュリティインシデント削減数

定性的指標:

- ユーザー体験の向上

- セキュリティとコンプライアンスの改善

- 意思決定の質と速度の向上

ROI計算の基本式は以下の通りです:

ROI(%) = (得られた効果 – 投資コスト) ÷ 投資コスト × 100

例えば、年間導入コスト100万円のツールで、コスト削減150万円と工数削減(時間を金額換算)50万円の効果があった場合:

ROI = (150万円 + 50万円 – 100万円) ÷ 100万円 × 100 = 100%

Business Research Insightsのレポートによれば、SaaS管理ツールのROIは通常6〜12ヶ月で達成されるとされています。

おわりに

本記事では、企業のSaaS利用拡大に伴う課題と、SaaS一元管理によるその解決方法について詳細に解説してきました。

2025年現在、企業のSaaS利用は加速度的に拡大し続けており、freeeの調査によれば95%の企業がSaaS利用を増加または維持しています。この状況下で、アカウント管理の複雑化、シャドーITやシャドーAIの台頭、コスト管理の難しさなど、さまざまな課題が顕在化しています。

SaaS一元管理ツールの導入は、これらの課題に対する有効な解決策であり、アカウント管理の効率化、コスト削減、セキュリティ強化などの多面的なメリットをもたらします。特に注目すべきは、導入企業の91%が効果を実感しているという調査結果です。

選定にあたっては、連携可能なSaaSの種類と数、管理画面のユーザビリティ、コスト管理機能、セキュリティ機能などを総合的に評価し、自社のニーズに最適なツールを選ぶことが重要です。また、導入後は段階的なアプローチと適切な運用体制構築、継続的な改善により、効果を最大化することができます。

SaaS一元管理は、単なるIT管理の効率化ではなく、企業のDX推進と競争力強化に直結する戦略的な取り組みです。ぜひ本記事を参考に、自社のSaaS管理体制の見直しと最適化を検討してみてください。

デジタルの波が押し寄せる現代ビジネスにおいて、SaaSの効果的な活用と管理は、企業の成功に不可欠な要素となっています。今こそ、SaaS一元管理への第一歩を踏み出す時です。

コメント